考古学的な検証により、少なくとも15,000年に渡って人間と犬は密接な関係を築いてきた。その関係は狩猟や防犯などといった実用的な用途から愛玩動物としてまで、様々な品種改良をしながら犬はその形態を変化・多様化させてきた。

最近の研究では、犬の変化はその見た目だけでなく、人間の表情を読み取れるようになったり、逆に人間に伝わるような表情をしたりと、人間との関係を築く上で有効な形質も獲得していった。

そして先日、最新の研究として「犬を飼うか」という行動に対して遺伝的影響があるのではないかということを示唆する論文が発表された。

論文を発表したのはスウェーデンと英国の研究者グループで、Swedish Twin Registryに登録されたスウェーデン生まれの双子の情報から犬のを飼うかについての遺伝的差異を検証したものである。論文はScientific Reportsに投稿されており、以下のリンクから読める。

Tove Fall et al., “Evidence of large genetic influences on dog ownership in the Swedish Twin Registry has implications for understanding domestication and health associations”, Scientific Reports, volume 9, Article number: 7554 (2019) .

https://doi.org/10.1038/s41598-019-44083-9

調査対象は1926-1996年に生まれた85,542人の双子で、出生登録とDNAに基づいて管理されている。うち犬を飼ったことがあるのは8,503人(9.9%)で、犬種、出生地での犬が飼われている割合など多くの情報が集められている。

従来の研究では「双子」というのは「共有環境が多い」「遺伝子が一致或いは半分一致」ということを前提として、幼少期に犬に触れた環境の有無などの違いによって成人後に犬を飼うかという分析が多かった。

しかし、論文で主眼となるのは「一卵性双生児」と「二卵性双生児」の遺伝的影響に着目していることだ。簡単に言えば、一卵性双生児と二卵性双生児について「犬を飼う確率」を比較することで、遺伝的な影響を調べられるということだ。

犬を飼う頻度は性別や生年など個別の共変量が多く存在するので、そうしたものをコントロールした上で、 構造方程式でモデリングした上で、以下のような要因に分解された。

犬を飼う頻度は性別や生年など個別の共変量が多く存在するので、そうしたものをコントロールした上で、 構造方程式でモデリングした上で、以下のような要因に分解された。

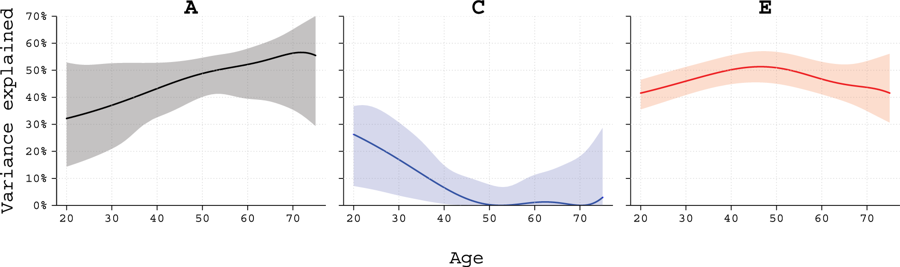

- 遺伝的影響A(特性に影響を与える個々の遺伝的変異体による影響の合計)

- 共有環境C(家族環境の共有による影響の合計)

- 固有の環境影響E(各個人に固有の環境要因による影響の合計)

それぞれの影響を年齢別にグラフ化したものが下図である。横軸が年齢で、縦軸は分散の説明力である。色付きの範囲は移動平均法を用いて描かれた95%水準による尤度間隔である。

出典:Tove Fall et al. (2019)

これによると、年齢が上がるほどA(遺伝的影響)が犬を飼う頻度に大きな影響を与えており、50歳を超えると犬を飼う要因の50%以上を占める。

一方で従来の研究で重要と言われていた共有環境Cによる影響は、20歳でも30%未満で、年齢が上がるにつれて殆ど説明力をもたなくなる。固有の環境影響Eは、これら2つで説明できない個々の要因である。

この研究結果は、遺伝的要因が犬を飼うかどうかに影響を与える可能性についての恐らく最初の報告であり、人間の性格特性や動物アレルギーとの関連性について更に研究を深めることで、様々な分野での応用性を持つ可能性がある。

現時点では、具体的にどの遺伝子が犬の飼うかに影響しているかの同定ができていないが、もしできれば過去の人間のDNA情報などを用いた、比較分子遺伝学的な研究により、犬の飼い主という特性が進化的選択でなされたものかの検証も可能になる。

一方で、研究の注意点としては「同系交配」により、パートナー選択の際の犬の嗜好やアレルギーが子供に影響を与えている可能性もある。